なぜ高いAIは仕事で使えない?事業を変えるAI選びの新常識「思考様式マトリクス」とは

「高い金を払って最新のAIを導入したのに、結局、議事録の要約やメールの文章作りくらいにしか使えていない…」。

今、会社のデジタル化を進める多くの担当者の方々が、こんなため息をついているのではないでしょうか。多額の投資をしたにもかかわらず、肝心の専門的な業務は相変わらずベテラン社員が一人で抱え込み、AIは補助的な作業しかこなせない。これでは、事業を変えるほどのインパクトは望めません。

しかし、この問題はAIの性能が低いから起きているのではありません。真の原因は、AIが持つ「得意な考え方」と、任せたい仕事の「性質」との間に、深刻な食い違いが起きていることにあるのです。

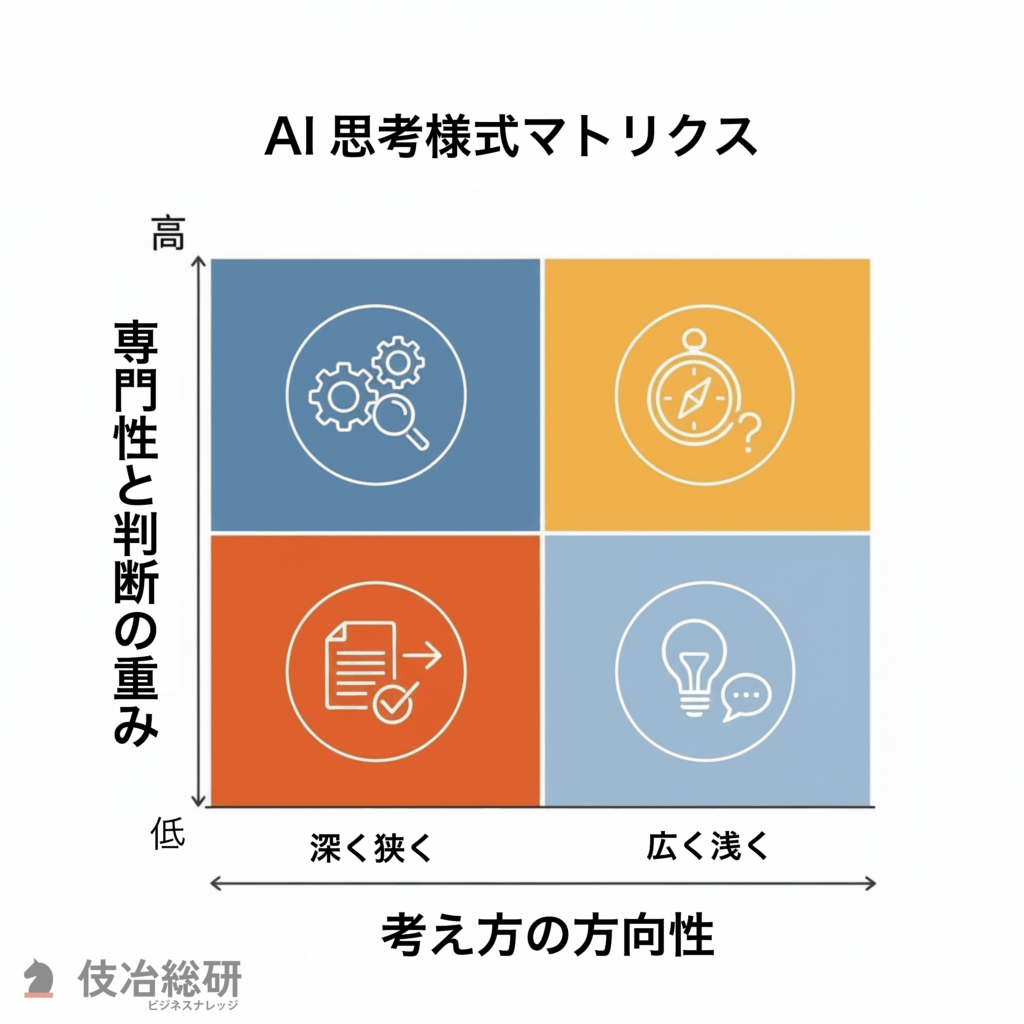

この記事では、AI選びでよくある失敗の本質を解き明かし、御社の競争力を本当に高めるための、新しい判断基準をご提案します。そのための羅針盤となるのが、私たちが提唱する**「AI思考様式マトリクス」です。

なぜ、鳴り物入りのAIが「使えない」のか?よくある2つの勘違い

AIの導入が期待通りに進まない会社には、共通する勘違いが見られます。耳の痛い話かもしれませんが、少しだけお付き合いください。

勘違い①:「有名なAIなら、何でもできる」という思い込み

まず一つ目は、「一番有名で性能が高いと言われるAIを入れておけば、どんな問題も解決してくれるはずだ」という思い込みです。確かに、ChatGPTに代表されるようなAIは、インターネット上の膨大な知識を学習しており、何を聞いても答えてくれるように見えます。

しかし、これらのAIの本質は、様々な知識を幅広くつなぎ合わせ、新しいアイデアのヒントを生み出す「水平思考(広く浅く考える)」にあります。これは非常に強力な能力ですが、万能ではありません。

一方で、多くの専門的な現場で求められるのは、業界特有のルールや複雑な理屈を深く、正確に掘り下げ、たった一つの最適な答えを導き出す「垂直思考(深く狭く考える)」**です。

この「考え方のクセ」の違いを理解せずに、汎用的なAIに専門的な判断を任せるのは、例えるなら「物知りな大学教授に、精密機械の修理を頼む」ようなものです。知識は豊富でも、専門的な技術や手順がなければ、問題を解決することはできません。

勘違い②:「データを大量に与えれば、賢くなる」という幻想

二つ目の勘違いは、「とにかく大量のデータをAIに与えさえすれば、AIが勝手に最適な答えを見つけてくれるはずだ」という、データへの過信です。

例えば、製造業の品質検査を考えてみましょう。この思い込みに陥ったアプローチでは、過去の膨大な「良品・不良品の画像データ」をAIに学習させ、両者の見た目の違いから不良品を判断させようとします。

しかし、熟練した検査担当者の頭の中は、全く違う動き方をしています。彼らは、目の前の製品を、品質基準書に定められた「ルール」や、過去のトラブル事例から得られた「知見」と一つひとつ照らし合わせ、論理的に結論を導き出します。単なる見た目のパターン認識だけではないのです。

この根本的な違いを無視すると、AIは過去のデータにない例外的なケースや、複数の条件が複雑に絡み合う問題に対して、もっともらしい「ウソ」をつく危険性があります。これは単に仕事の効率が落ちるだけでなく、顧客の信頼を失うような重大な経営リスクに直結しかねません。

AI選びの物差しを変えよう:「賢さ」から「仕事との相性」へ

では、どうすればこれらの落とし穴を避けられるのでしょうか。答えは、AIを評価するときの問いそのものを変えることです。

私たちは、漠然と「どのAIが一番賢いか?」と性能テストの点数を比べるのを、もうやめにしませんか。代わりに、自社の業務を前にして、こう自問するのです。

「この仕事は、過去のデータから答えを推測する類のものか? それとも、専門知識やルールに基づいて論理的に答えを出す必要があるものか?」

この問いは、AI選びの物差しを、画一的な「性能の高さ」から、業務の性質との「考え方の相性」へと転換させます。これこそが、AI導入の成功と失敗を分ける、本当の分岐点なのです。

会社の仕事を仕分ける羅針盤「AI思考様式マトリクス」

この「考え方の相性」を社内で共有し、具体的な判断を助けるために開発したのが、「AI思考様式マトリクス」です。

この図は、横軸に「考え方の方向性(左:深く狭く ⇔ 右:広く浅く)」、縦軸に「専門性と判断の重み(下:低い ⇔ 上:高い)」を置き、会社の仕事を4つの部屋に分類します。

- 第Ⅰ象限(右上):戦略のヒント探し

- どんな仕事?:未知の市場への参入戦略、競合の動向分析など、明確な答えのない問いを探る仕事。

- AIの使い方:汎用AIの「水平思考(広く浅く)」を活かし、多様な視点やシナリオを出してもらう「壁打ち相手」。最終的な判断は人間が下します。

- 第Ⅱ象限(左上):専門的な正解探し

- どんな仕事?:製造ラインの異常検知、法規制への準拠チェック、インフラの安全設計など、高い専門性と厳密な論理が求められる、判断を間違えられない仕事。

- AIの使い方:ベテラン専門家の思考を真似て、「なぜ、その結論に至ったのか」を筋道立てて説明できる「専門家エージェント」。この領域には、特定の分野に特化して作られた「特化型AI」が不可欠です。

- 第Ⅲ象限(左下):定型作業の自動化

- どんな仕事?:議事録の要約、定型メールの作成、データ入力など、手順が明確で判断の重みが低い仕事。

- AIの使い方:「効率化」が主な目的。汎用AIで十分に対応できます。多くの会社がここからAI活用を始めますが、ここに留まっていては大きな変化は望めません。

- 第Ⅳ象限(右下):アイデアのタネ探し

- どんな仕事?:広告コピーのブレスト、新商品のネーミング案など、判断の重みは低いものの、発想の幅広さが欲しい仕事。

- AIの使い方:汎用AIが最も得意な領域。人間のひらめきを刺激する**「アイデア出しマシン」**として非常に有効です。

明日からできる、自社の業務仕分けワーク

この考え方は、すぐに御社でも実践できます。ぜひ、チームで以下の3ステップに取り組んでみてください。

- ステップ1: 書き出す あなたの部署が日常的に行っている主な仕事を10個、具体的に書き出してください。(例:「月次報告書の作成」「新規顧客への提案」「製造ラインの異常検知」など)

- ステップ2: 仕分ける 書き出したそれぞれの仕事が、「AI思考様式マトリクス」の4つの部屋のどこに一番しっくりくるか、チームで話し合いながら配置してみてください。

- ステップ3: リスクを確認する 「第Ⅱ象限:専門的な正解探し」に配置された仕事はありましたか? もし、その仕事に汎用的なAIの導入を検討している、あるいは既に使用している場合、一度立ち止まってください。そして、チームでこの問いについて真剣に議論してください。 「そのAIが出した結論の根拠を、担当者は、お客様や監督官庁に対して、完璧に説明できるだろうか?」 もし答えが「いいえ」であれば、そのAI活用は、将来の大きなリスクを抱えている可能性があります。

御社の「専門業務」を任せられるAIの見つけ方

では、第Ⅱ象限の仕事を任せられる「特化型AI」とは、具体的にどのようなものでしょうか。AI提供会社と話す際に、彼らの技術がどの種類に当てはまるかを見極めることが重要です。

種類1:規則を守るのが得意なAI

- 得意なこと:複雑な法律、社内規定、マニュアル、契約条件などを論理ルールとして学習し、入力された情報がそれに従っているかを判断・監査します。

- 身近な例:金融機関の融資審査、製造業の安全規格チェックなど。

- 見極めポイント:「なぜこの取引がダメなのか?」と聞いた時に、「社内規定の第〇条に違反するため」と、根拠となるルールを明確に示せるか。

種類2:分析・診断を助けるAI

- 得意なこと:専門分野の膨大な知識(医学論文、過去の判例、故障事例など)と入力された情報を照合し、可能性の高い原因や似たような過去の事例を整理して示します。

- 身近な例:医療現場での画像診断支援、ITシステムの障害原因の特定など。

- 見極めポイント:結論だけを出すのではなく、その結論を裏付ける複数の証拠(論文、過去データなど)をセットで示し、専門家が最終判断を下すための材料を提供できるか。

種類3:専門手順を実行するAI

- 得意なこと:分析に留まらず、専門家が行う特定の作業手順そのものを学習し、一部または全部を自動で実行します。

- 身近な例:新薬開発におけるシミュレーション、建築設計における構造計算など。

- 見極めポイント:その業界特有の専門用語や仕事の進め方を深く理解し、単なる言葉の理解ではなく、業界の「お作法」に沿った仕事ができるか。

まとめ:AIの真価は「考え方のクセ」の見極めから

生成AIの導入は、もはや「やるか、やらないか」を議論する時期を終え、「いかにして事業の本当の価値につなげるか」という新しい段階に入っています。その成否を分けるのは、次々と出てくる新しいAIの性能競争を追いかけることではありません。自社の仕事の「性質」を深く理解し、それに最も相性の良い「考え方のクセ」を持つAIを選ぶ、冷静な戦略眼です。

特に、事業の根幹を支える専門性の高い領域において、ただ答えを出すだけのAIは「アシスタント」でしかありません。結論に至る「理屈」を専門家と共有し、共に考えを深めることができるAIこそが、真の「パートナー」となり得ます。

まずはこの記事でご紹介した「AI思考様式マトリクス」を片手に、自社の仕事を仕分けることから始めてみてください。それが、AIという強力な道具を、単なる効率化ツールから、会社を成長させる戦略的な資産へと変える、確かな第一歩となるはずです。